欧洲霸权下的世俱杯新格局

本届世俱杯首次扩军至32支队伍,原本被期待为各大洲俱乐部平等竞技的舞台,然而赛事进入淘汰赛后,下半区竟完全由欧冠球队垄断——曼城、皇家马德里、巴黎圣日耳曼与拜仁慕尼黑齐聚,俨然重现了上赛季欧冠淘汰赛的激烈战况,这种局面的形成,源于欧洲俱乐部近年来在财力、阵容深度和战术体系上的绝对优势,欧足联的财务公平法案(FFP)虽试图平衡竞争,却客观上强化了顶级豪门的统治力。

欧洲球队包揽下半区四强,意味着至少一支欧洲俱乐部将锁定决赛席位,这引发了关于“世俱杯是否正逐渐沦为欧冠附属赛事”的讨论,南美洲足球联合会(CONMEBOL)官员公开表示担忧:“如果赛事缺乏地理多样性,其全球吸引力将大打折扣。”但无可否认,欧洲足球的商业化运作和明星战略已将其竞争力推至前所未有的高度。

贝林兄弟的遗憾:命运交错下的失约

本届赛事最大话题之一,是英格兰当红国脚祖德·贝林厄姆(皇家马德里)与其弟弟乔布·贝林厄姆(桑德兰)原本可能上演的兄弟德比,然而桑德兰在资格赛阶段意外折戟,未能获得世俱杯入场券,使这场备受期待的“贝林兄弟对决”化为泡影。

詹俊在解说中感慨道:“这种兄弟各为其主、在世界顶级赛场相遇的剧情,可遇不可求,它不仅承载着家庭的荣耀,更是足球人文情怀的极致体现,遗憾二字,实在难以尽述。” 乔布·贝林厄姆虽在英冠表现亮眼,但桑德兰整体实力与顶级欧陆豪门仍有差距——这从侧面反映了欧洲足球金字塔中,资源与人才日益向顶尖俱乐部集中的趋势。

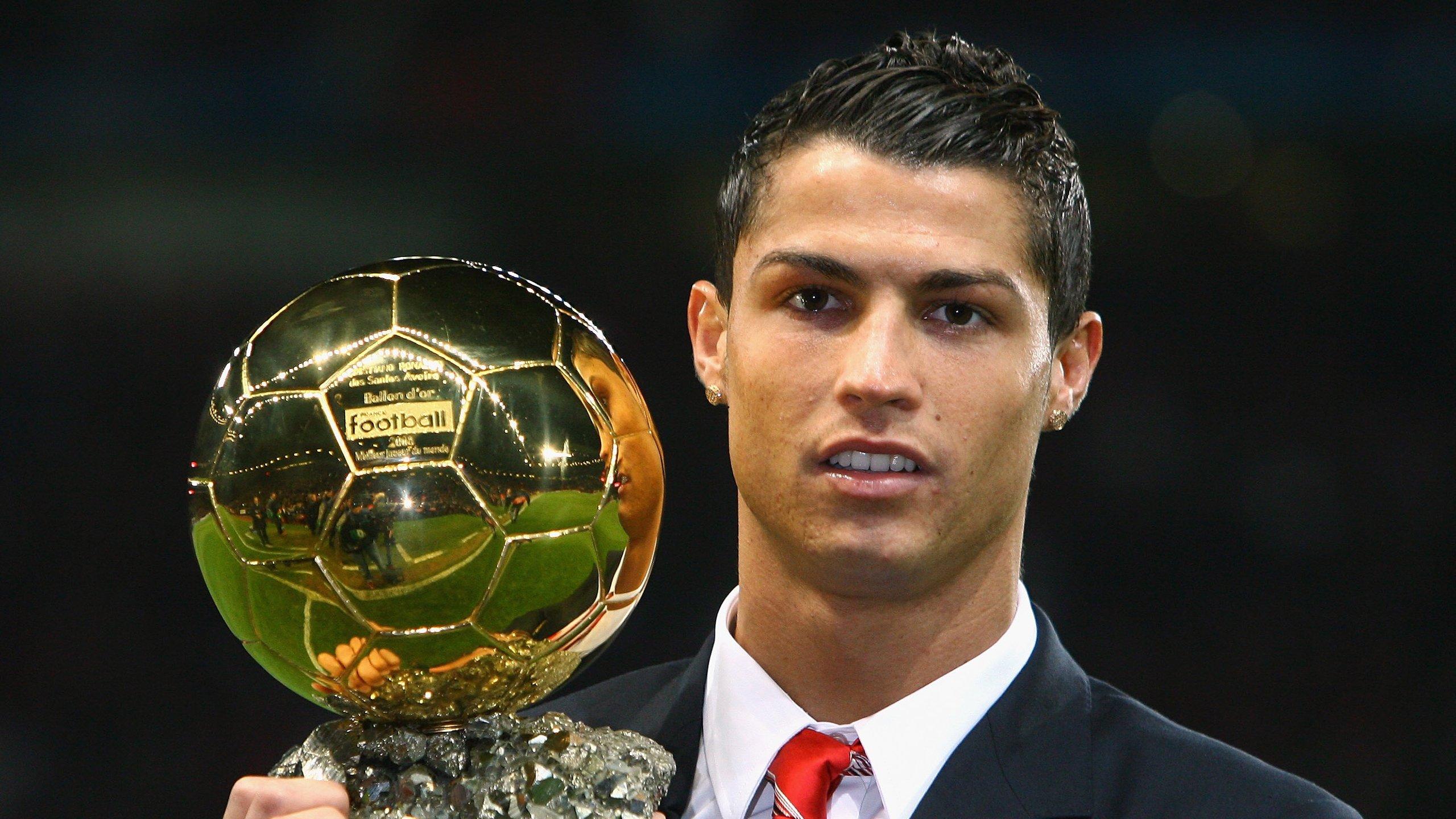

兄弟二人的发展轨迹恰成对照:祖德已成为皇马中场核心,金球奖候选;而乔布仍在次级联赛磨练自我,这种差异也折射出当代青年球员发展路径的残酷分野:顶级平台的光环效应愈发显著,而中小俱乐部的造血能力则面临巨大挑战。

战术进化与数据革命:欧洲球队的“降维打击”

欧洲球队的集体强势,不仅源于球星个人能力,更得益于战术理念和数据应用的代际领先,曼城的“控球-压迫”一体化体系、皇马的高速攻防转换、拜仁的边路机制化渗透——这些经过欧冠淬炼的战术模式,在面对其他大洲球队时几乎形成“降维打击”。

以曼城对阵亚洲冠军的比赛为例,其预期进球值(xG)高达3.8,而对手仅为0.2,这类数据差距揭示了欧洲球队在创造机会质量、防守组织方面的系统性优势,欧洲俱乐部普遍配备的行为分析团队和人工智能训练系统,已能将对手战术拆解至个体习惯层面——这是其他大洲球队难以企及的科研投入。

全球足球生态的反思与挑战

世俱杯的“欧冠化”现象,迫使国际足联重新思考赛事设计初衷,2025年版本虽试图通过扩军增加多样性,但并未解决核心竞争力失衡问题,南美球队虽仍能偶尔制造冷门,但非洲、亚洲俱乐部已难逃“陪跑”命运——这进一步影响了这些地区的投资热情和球迷热情。

更重要的是,欧洲赛事的高强度节奏(如英超的节礼日赛程)客观上为球员提供了更强的抗压能力,本届世俱杯数据显示,欧洲球队在75分钟后的进球占比高达42%,印证了其体能储备和后期专注度的优势。

若世俱杯希望真正实现“世界性”,或需引入工资帽、本土球员配额等平衡机制——但这些措施又与欧盟劳工法、俱乐部商业自主权等存在冲突,足球世界的全球化,正面临前所未有的结构性悖论。

足球叙事的人文期待

詹俊对“贝林兄弟德比”的遗憾,超越了胜负本身,触及了体育精神中关于家庭、成长与梦想的核心叙事,这类人文元素本是足球吸引全球观众的重要纽带,但在日益资本化的竞技环境中,此类故事正变得愈发稀缺。

球迷们期待看到的,不仅是顶级豪门的碰撞,更是足球如何改变命运、联结情感的证明,当贝林兄弟的母亲曾表示“无论谁赢,都是家庭的胜利”时,这种情感共鸣远超奖杯本身的重量。

世俱杯的竞技失衡或许短期内无解,但足球的人文内核仍需被坚守——因为真正伟大的体育赛事,从来不只是关于强弱之分,更是关于人类如何通过竞技,诠释坚持、亲情与梦想的共同故事。